Class 9 Science Chapter 6. उत्तक

| पाठ्यपुस्तक | NCERT |

| कक्षा | कक्षा 9 |

| विषय | विज्ञान |

| अध्याय | अध्याय 6 |

| प्रकरण | उत्तक |

उत्तक (Tissue) :

एक कोशिकाओं का समूह जो उद्भव एवं कार्य की दृष्टि से समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक विज्ञान (histology) ऊत्तिकी उत्तकों का अध्ययन। एक कोशिकीय जीवों में सामान्यत: एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं होती है।

बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा की जाती है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक कार्यात्मक उत्पत्ति में समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं।

पादप उत्तक (Plant Tissue):

पादप उत्तक दो प्रकार के होते है:

1. विभज्योतिकी उत्तक (Meristematic Tissue):

विभज्योतिकी उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं जैसे तने व जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम (Cambium) स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी तीन प्रकार के होते हैं :

(i) शीर्षस्थ विभज्योतक (Apical meristematic tissue):

शीर्षस्थ विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है।

(ii) पाश्र्वीय विभज्योतक (Lateral meristematic tissue):

पाश्र्वीय विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है।

(iii) अंतर्विष्ट विभज्योतक (Intercalary meristematic tissue):

अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व (Internode) को दोनों ओर स्थित होता है। यह इन भागों ने वृद्धि करता है।

विभज्योतिकी उत्तक की विशेषताएं –

(i) सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति

(ii) कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित, सटकर जुड़ी कोशिकाएँ

(iii) कोशिकाएँ गोल, अंडाकार या आयताकार

(iv) कोशिका द्रव्य सघन (गाढ़ा), काफी मात्रा में

(v) नाभिक एक, व बड़ा

(vi) संचित भोजन अनुपस्थित

विभज्योतिकी उत्तक के कार्य –

लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएँ पैदा करना और पादपों की लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि करना।

2. स्थाई उत्तक (Permanent Tissue):

▪ ये उन विभज्योतिकी उत्तक (Meristematic tissue) से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं।

▪ इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थाई उत्तक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में रिक्तिकाएँ (Vacuole) होती है।

▪ एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थाई रूप और आकार प्राप्त करती है उसे विभेदीकरण कहते हैं।

आकृति व संरचना के आधार पर स्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं–

(i) सरल स्थायी उत्तक (Sample permanent tissue)

(ii) जटिल स्थायी उत्तक (Complex permanent tissue):

(i) सरल स्थायी उत्तक (Sample permanent tissue):

यह केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है । ये दो प्रकार के होते हैं –

(a) संरक्षी उत्तक (Protective tissue)

(b) संभरण उत्तक (Supporting tissue)

संरक्षी उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है ।

(i) एपिडर्मिस (Epidermis):– पौधों के सभी भाग जैसे पत्तियों, फूल, जड़ व तने की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह क्यूटिकल (Cuticle) से ढकी होती है। क्यूटिन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जोकि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ-साथ सूक्ष्म छिद्र रंध्रास्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड कोशिकाएँ पाई जाती है।

एपिडर्मिस का कार्य –

(i) पौधों को सुरक्षा प्रदान करना।

(ii) एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है जिससे पौधा झुलसने से बस जाता है।

(iii) स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान-प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में सहायक।

(ii) कार्क (Cork): – पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित उत्तक कार्क में बदल जाती है। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन (Suberin) के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, कार्क कोशिकाएँ जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती है।

कार्क के कार्य – कार्क, झटको व चोट से पौधे को बचाता है। यह बहुत हल्का, जलरोधक, संपीड्य होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में क्या जाता है।

(b) सहायक उत्तक (Supporting Tissue)

ये तीन प्रकार के होते हैं ।

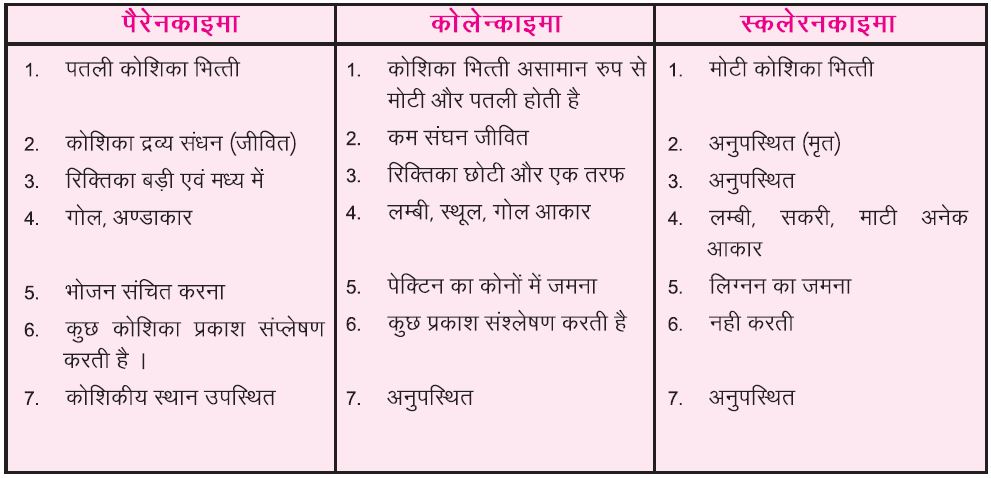

(i) पैरेन्काइमा (Parenchyma Tissue)

(ii) कॉलेन्काईमा (Collenchyma Tissue)

(iii) स्कलेरेन्काइम (Sclerenchyma Tissue)

(i) पैरेन्काइमा उत्तक (Parenchyma Tissue):

▪ समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएँ

▪ गोल, अंडाकार, बहुभुज या लंबी

▪ कोशिका भित्ति पतली कोशिका द्रव्य सघन

▪ कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका

स्थिति – पौधे के सभी भागों में उपस्थित (जड़, तना, पत्ती, फूल)

पैरेन्काइमा उत्तक के कार्य –

▪ भोजन को संचित कर इकट्ठा करना

▪ यांत्रिक मजबूती प्रदान करना

▪ भोजन को एकत्रित करना

▪ पौधे के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, रेजिन, क्रिस्टल,टेनिन इकट्ठा करना

पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण:

जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast) पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेन काइम कहलाती है। तब यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है। ये कोशिकाएँ पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है।

जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच अन्तः कोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो इन अन्त: कोशिकीय स्थान में वायु भर जाती है। तब यह एरेन्काइमा (Aerenchym) कहलाती है। जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं । यह गुण पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करता है। ये अधिकतर जलीय पौधों में पाई जाती है।

(ii) कॉलेन्काईमा (Collenchyma Tissue):

▪ पैरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएँ, कुछ क्लोरोफिल युक्त

▪ पतली कोशिका भित्ति

▪ लंबी, स्थूल, स्थूलता सेलूलोज व पेक्टिन का कोनों में जमाव

▪ अन्तः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित

▪ बाह्य त्वचा (Epidermis) के नीचे उपस्थित

कार्य – यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च का निर्माण करना ।

(iii) स्कलेरेन्काइमा (Sclerenchyma Tissue)

दो प्रकार : Fiber और Sclereids

▪ कोशिकाएँ लंबी सकरी व मोटी (1 mm से 550 mm तक)

▪ अंतः कोशिकीय स्थान अनुपस्थित

▪ सामान्यतः दोनों सिरों पर पैनी

▪ जीव द्रव्य रहित व मृत

▪ लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटा कर देता है

स्थिति – स्कलेरेन्काइमा कोशिकाएँ कोर्टेक्स, मोटाई फ्लोएम व कठोर बीज जैसे – आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। इसके साथ स्कलेरेन्काइमा कोशिकाएँ लंबी, संकरी, लिग्निन युक्त होती है। पौधे की छाल नारियल के रेशे स्कलेरेन्काइमा कोशिकाओं के उदाहरण है।

(2) जटिल स्थायी उत्तक (Complex permanent tissue):

दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाएँ से मिलकर बने उत्तक जटिल स्थाई उत्तक कहलाते हैं।

ये दो प्रकार के होते हैं-

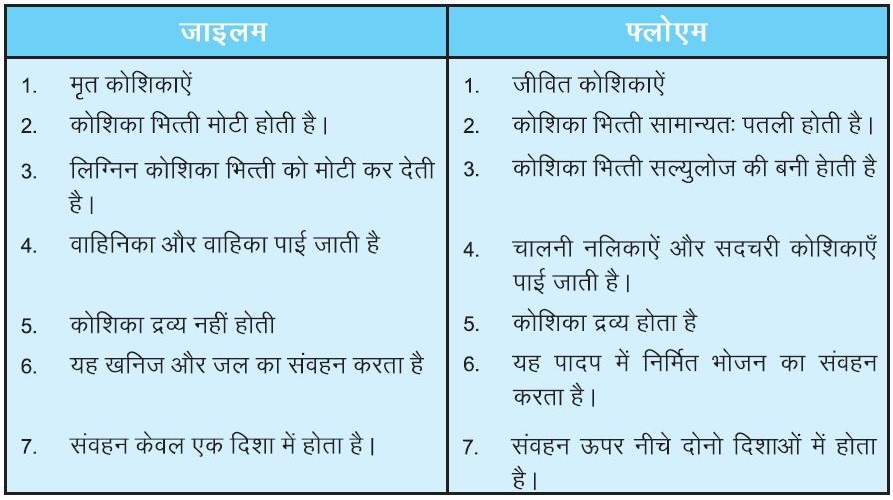

(i) जाइलम (Xylem)

(ii) फ्लोएम (Phloem)

ये दोनों मिलकर संवहन उत्तक (Vascular Tissue) बनाते हैं

(i) जाइलम (Xylem):

यह उत्तक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है । यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है।

(a) वाहिनीका (Xylem tracheids) – काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिकाएँ लंबी नली के रूप में व मृत

(b) वाहिका (Xylem Vessels) एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएँ जड़ से जल व खनिज का पौधों के भागों में संवहन।

(c) जाइलम पैरेन्काइमा (Xylem ) – पाश्रवी संवहन में सहायता, भोजन को इकट्ठा करना।

(d) जाइलम रेशे (Xylem fiber) – पौधों को दृढ़ता प्रदान करना।

(ii) फ्लोएम (Phloem):

यह उत्तक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।

(a) चालनी नलिकाएं (Sieve tube) – लंबी व छिद्रित भित्ति वाली नलिकार कोशिकाएँ, चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिकाओं के संपर्क में।

(b) सहचरी कोशिकाएँ (Companion cell) – विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएँ, लंबी, संकरी, सघन जीव द्रव्य व बड़े केन्द्रक वाली।

(c) फ्लोएम पैरेन्काइमा (Phloem Parenchyma) – सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएँ, भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उनका संवहन।

(d) फ्लोएम रेशे (Phloem Fibers) – ये स्करेनकाईम के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं।

जाइलम और फ्लोएम में अंतर:

जंतु उत्तक (Animal Tissue):

जन्तु उत्तकों को निम्न चार श्रेणियों मे समूहबद्ध किया जाता है।

1. एपिथीलियमी उत्तक (Epithelial Tissue)

2. संयोजी उत्तक (Connective Tissue)

3. पेशीय उत्तक (Muscular Tissue)

4. तन्त्रिका उत्तक (Nervous Tissue)

1. एपिथीलियमी उत्तक (Epithelial Tissue):

संरक्षी उत्तक (Protective Tissue) जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण, त्वचा, मुँह की बाहरी परत (अस्तर) में पाए जाते हैं।

यह शरीर व शरीर के गुहिकाओं (Cavities) का आवरण बनाता है। मुँह की बाह्य परत, पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना अवशोषण करने वाले भाग व स्राव करने वाले भाग, वृक्कीय नली व लार नली की ग्रन्थि।

एपिथेलियल उत्तक के प्रकार (Types of Epithelial Tissue)

(i) साधारण एपिथेलियल (Sample epithelium) – पतली एक कोशिकीय स्तर, ये सामान्यतः रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कूपिकाओं को बनती है। पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन।

(ii) स्तम्भी एपिथेलियल (Columnar epithelium) – कोशिकाएँ स्तम्भिकार होती है। ये आंतों की सतह पर पाई जाती है। कुछ अंगों में कोशिकाओं की सतह पर (cilia) पाए जाते हैं, जिसे – श्वास नली।

(iii) घनाकार एपिथेलियल (Cuboidal epithelium) – घनाकार एपिथेलियल वृक्क की सतह और वृक्कीय नली व लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण।

(iv) ग्रंथि एपिथीलियम (Glandular epithelium) – ये एपिथेलियल कोशिकाएँ आंतों की सतह, त्वचा आदि में पाई जाती है। ये पाचक एंजाइम व रसों स्राव करती है।

2. संयोजी उत्तक (Connective Tissue):

संयोजी उत्तक की कोशिकाएँ शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करती हैं। संयोजी उत्तक में आधाती (मैट्रिक्स), योजी उत्तक कोशिकाएं और संयोजी उत्तक तन्तु होते है। संयोजी उत्तक केउदाहरण हैं- रक्त एवं लसिका, अस्थि, उपस्थि, वसामय उत्तक, और एरियोलर उत्तक

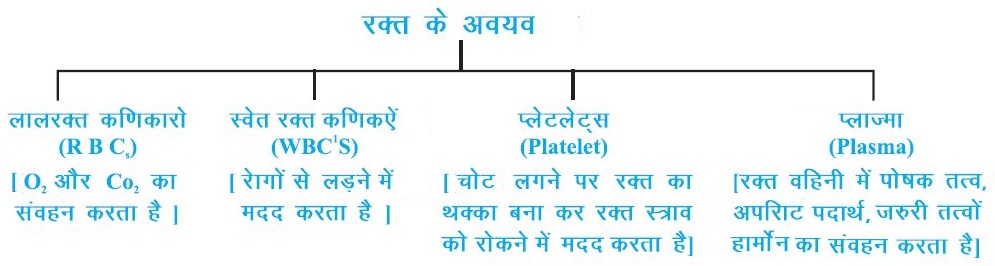

(i) रक्त एवं लसिका – लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलम्बित रहते हैं। इसमें प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, हार्मोन, CO2 और O2 शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण का कार्य करता है।

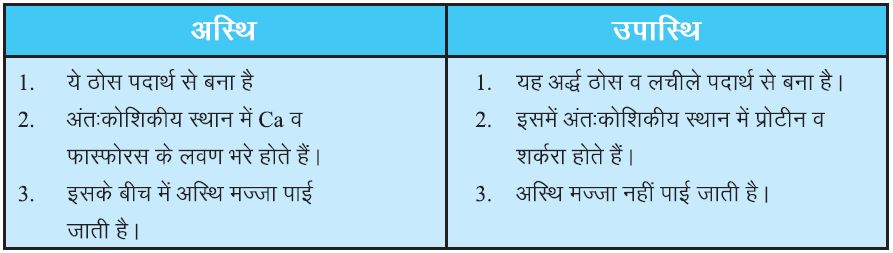

(ii) अस्थि (Bone) – इसके अंत: कोशिकीय स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर के निश्चित आकार प्रदान करती है। इसका मैट्रिक्स ठोस होता है।

(iii) उपास्थि (Cartilage) – इसमें अंत: कोशिकीय स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होता है, जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएँ कोन्ड्रोसाईट कहलाती है।

अस्थि और उपास्थि में अंतर:

(iv) एरियोलर उत्तक (Areolar Tissue) – यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है।

कार्य: यह अंगों के भीतर कि खाली जगह को भरता है । आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है।

(v) वसामय उत्तक (Adipose Tissue) – वसा का संग्रह करने वाला वसामय उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है।

घना तन्तुमय उत्तक (Dense Fibrous Tissue)

☛कण्डरा (Tendon) – यह अस्थि को पेशियों से जोड़ती है।

☛स्नायु (Ligament) – यह अस्थि को अस्थि से जोड़ती है।

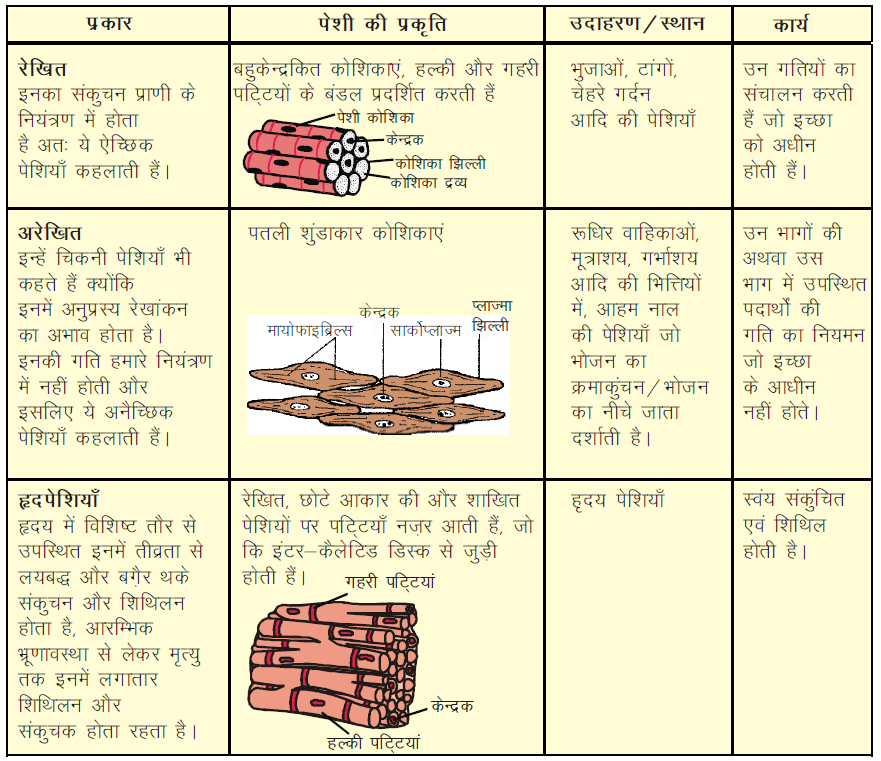

3. पेशीय उत्तक (Muscular Tissue):

▪ पेशीय उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है जिसे पेशीय रेशा (muscle fiber) भी कहा जाता है।

▪ जंतुओं के शरीरिक अंगों में गति पेशी उत्तक के कारण ही होता है।

▪ मांस पेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन, एक्टिन एवं मायोसिन होता है, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं। मांस पेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

☞पेशीय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं –

1. रेखित पेशी (Striped or skeletal muscles)

2. अरेखित या चिकनी पेशी (Unstriped or smooth muscles)

3. हृदय पेशी (Cardiac muscles)

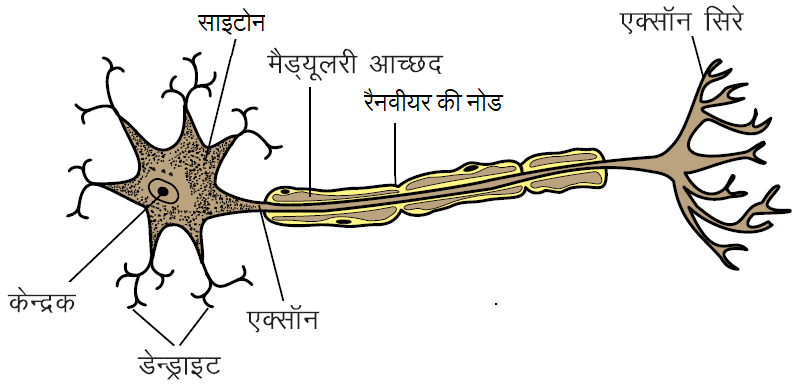

4. तन्त्रिका उत्तक (Nervous Tissue):

▪ मस्तिष्क (brain), मेरुरज्जु (spinal cord) एवं तन्त्रिकाएँ (nerves) मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है।

▪ तन्त्रिका तन्त्र की कोशिकाएँ न्यूरॉन (Neuron) कहलाती है।

▪ तन्त्रिका कोशिका (Neuron) में केन्द्रक व कोशिका द्रव्य होता है।

☞एक तन्त्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं –

(i) साइटोन (Cyton) – कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है।

(ii) प्रवर्ध या डेन्ड्राइटस (Dendrite) – धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी रहती है।

(iii) एक्सॉन (Axon) – पतले धागे जैसी संरचनाएँ जो एक सिरे पर साइटोन दूसरे सिरे पर संवेदी अंग से जुड़ी रहती है।